Die Frage, wie sich ein Ladevorgang optimal steuern lässt, ist zentral für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen. Die Funktionseinheit „Steuern und Überwachen“ ist eine von mehreren Funktionseinheiten einer Ladestation. Hier werden Informationen gesammelt, verarbeitet und der Ladevorgang gesteuert. Dabei erfolgt ein Datenaustausch zwischen Ladestation, Fahrzeug, Nutzern und weiteren Systemen.

Trotz identischer funktioneller Anforderungen wird zwischen AC- und DC-Laden unterschieden, um den jeweiligen technischen Anforderungen gerecht zu werden.

AC-Laden effizient steuern über PWM und intelligentes Lastmanagement

Beim AC-Laden übernimmt die AC-Ladesteuerung die Kommunikation mit dem Elektrofahrzeug und bildet damit den zentralen Kommunikationspunkt, das Herz und Hirn der Ladestation. Hier werden Ladevorgänge freigegeben, in Verbindung mit den Fahrzeugen gestartet, gesteuert und gestoppt.

Die Kommunikation zum Fahrzeug erfolgt über Pulsweitenmodulation (PWM), welche über den Signalkontakt CP (Control Pilot) läuft, der im Ladestecker bzw. in der Ladeleitung integriert ist. Über das PWM-Signal tauschen sich Ladesteuerung und Fahrzeug aus: Zum einen darüber, wieviel Ladestrom und Spannung die Ladestation liefern kann und zum anderen wie viel Strom und Spannung das Auto maximal aufnehmen kann. Durch den Austausch dieser Parameter „einigen“ sich beide Seiten somit auf den Ladestrom, der fließen darf. Diesen Vorgang nennt man daher auch Handshake. Sind alle Parameter ausgehandelt, gibt die Ladesteuerung dem Leistungsschütz den Befehl, den Strom auf die Leitung zu schalten.

Neben dieser grundlegenden Funktion können Ladesteuerungen weitere Zusatzfunktionen erfüllen, die zur optimalen Regelung des Ladevorgangs beitragen.

Intelligentes Lastmanagement für mehrere Ladepunkte

Ein wichtiger Aspekt ist ein cleveres Lastmanagement, insbesondere bei Ladeparks, wo sich mehrere Ladepunkte einen Netzanschluss teilen. Im einfachsten Fall wird die zur Verfügung stehende Ladeleistung in der Weboberfläche der Ladesteuerung konfiguriert und dann gleichmäßig auf alle Ladepunkte verteilt, um den Netzanschluss vor Überlastung und das Verteilnetz vor Schieflasten zu schützen.

Anstelle einer Gleichverteilung können bestimmte Ladepunkte auch höher oder niedriger priorisiert werden. Dies kann zum Beispiel für Kurzparkende oder VIP-Gäste sinnvoll sein, oder wenn Kunden in einem öffentlichen HPC-Ladepark für eine höhere Ladeleistung einen entsprechend höheren Preis pro Kilowattstunde (kWh) zahlen.

Kommen neben den Ladesäulen weitere Verbraucher dazu, z. B. im oder am angrenzenden Gebäude, oder gibt es Erzeuger wie eine Photovoltaikanlage oder ein Blockheizkraftwerk (BHKW), so kommt meist ein Gebäude- oder Energiemanagementsystem zum Einsatz, das alle Energieflüsse überwacht, die Erzeugung und den Bedarf prognostiziert und entsprechend kalkuliert, wie viel Energie zum aktuellen Zeitpunkt für die Ladepunkte zur Verfügung steht. Diesen schwankenden Wert teilt es per Modbus/TCP-Signal der Ladesteuerung mit. Man nennt dies auch dynamische Stromwertvorgabe oder dynamisches Lastmanagement.

Optionale Netzwerkanbindung und Kommunikationsprotokolle für AC-Ladesteuerung

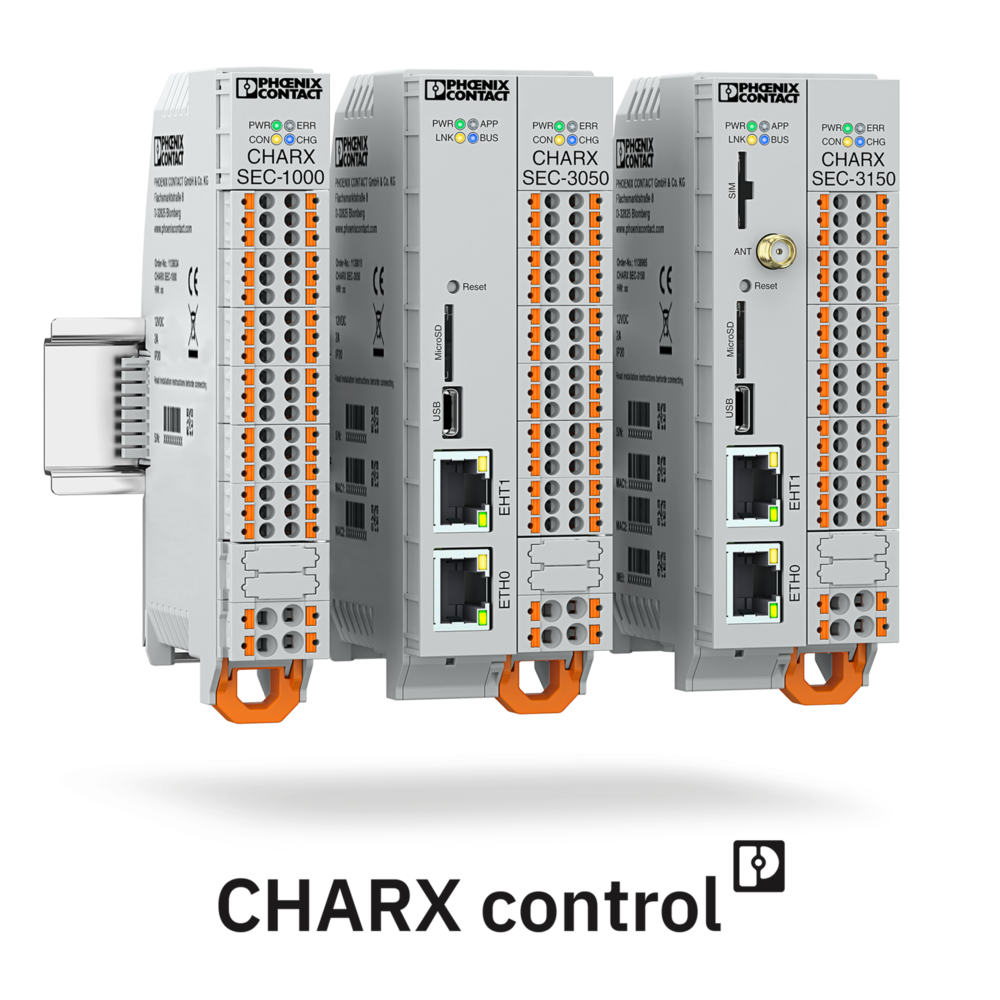

AC-Ladesteuerungen sind in unterschiedlichen Varianten am Markt verfügbar und können somit exakt auf die Zielapplikation zugeschnitten werden. Die Controller können in einfacher Ausführung als Stand-Alone-Steuerung für Ladepunkte ohne Netzwerkanbindung eingesetzt werden.

Mit der entsprechenden Ausstattungsvariante eines Ladecontrollers können Netzwerkverbindungen z. B. per LAN, WLAN oder Mobilfunk hergestellt werden. Unterstützte und gängige Kommunikationsprotokolle sind hierbei z. B. OCPP für die Kommunikation mit dem Backend-System zur Abrechnung, Modbus/TCP zur dynamischen Stromwertvorgabe durch das Gebäudemanagementsystem sowie ISO 15118 für erweiterte Funktionen wie Plug-and-Charge (PnC) oder bidirektionales Laden in Form von Vehicle-to-Grid (V2G) oder Vehicle-to-Home (V2H). Da solche Netzwerkverbindungen jedoch auch potenzielle Einfallstore für Hacker und Cyberkriminelle darstellen können, sollte die Cyber-Sicherheit von Ladesteuerungen mit regelmäßigen Software-Updates auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Server-Client-Strukturen für skalierbare AC-Ladestationen

Durch eine entsprechende Kombination mehrerer AC-Ladesteuerung zu einem Server-Client-Verbund ist der Aufbau von Ladestationen mit mehreren Ladepunkten, sogenannten Doppel- oder Triple-Ladern möglich. Dabei gibt es innerhalb der Ladesäule immer eine Server-Steuerung, die die Kommunikation nach außen übernimmt, sowie je nach Anzahl der Ladepunkte eine oder mehrere Client-Steuerungen, welche sich nach den Vorgaben der Server-Steuerung verhalten und selbst keine Netzwerkanbindung haben.

Ebenso kann per Server-Client-Verbund eine Ladepunkt-Architektur mit einem zentralem Technikschrank einerseits und vielen kleinen dezentralen Ladepunkten andererseits, sogenannten Dispensern oder Satelliten realisiert werden, wie es in Parkhäusern oder auf Parkplätzen üblich ist. Während sich im Technikschrank oder Technikraum sämtliche Elektronik wie Ladecontroller und Energiezähler befindet, sind die Dispenser bzw. Satelliten auf Gehäuse, Ladeanschluss (Ladekabel oder Ladedose) und ggf. RFID-Leser reduziert. Dadurch können diese Ladepunkte sehr kompakt konstruiert werden und im Fall von Vandalismus fällt der Schaden geringer aus.

Energiemessung und Abrechnung bei AC-Ladestationen

An eine AC-Ladesteuerung kann optional ein AC-Energiezähler angeschlossen werden. Diese ist notwendig, wenn Ladevorgänge abgerechnet werden oder ein Lastmanagement erfolgen soll. Als Informationsquelle zur Verbrauchsoptimierung ist die Energiemessung immer empfehlenswert. Außerdem können über die gemessenen Energiewerte Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden. Beispielsweise kann die AC-Ladesteuerung eine Abschaltung des Ladevorgangs bei Überstrom durchführen.

Um bei kommerziellen oder öffentlichen Ladepunkten die Ladevorgänge abrechnen zu dürfen, müssen zudem bestimmte Anforderungen erfüllt sein, mit dem Ziel, dem Endkunden Manipulationssicherheit und Transparenz zu gewährleisten. Zum einen muss der Energiezähler je nach geltenden nationalen Normen und Gesetzen z. B. nach der europäischen MID (Measuring Instruments Directive) zertifiziert oder eichrechtskonform, d.h. konform zum deutschen Mess- und Eichgesetz sein. Zum anderen muss die komplette Ladestation als ganzheitliches Ladesystem vor der Inbetriebnahme durch eine Konformitätsbewertungsstelle wie dem VDE-Institut eichrechtlich abgenommen und zertifiziert werden. Dies gilt derzeit nur in Deutschland, jedoch sind in anderen Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien ähnliche Regelungen in Vorbereitung oder teilweise schon umgesetzt.

Fehlerstrom- und Temperaturmessung als Sicherheits-Features beim AC-Laden

Die Fehlerstrommessung ist ein Sicherheits-Feature, das in AC-Ladestationen in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie erkennt AC- und DC-Ströme, die zum Beispiel aufgrund mangelhafter Isolation nicht vom Auto zurück ins Netz fließen können. Die Messung kann über einen Typ-B-Schutzschalter erfolgen, welcher sowohl AC- als auch DC-Fehlerströme erkennt. Eine deutlich günstigere Alternative ist ein Typ-A-Schutzschalter. Da dieser nur AC-Fehlerströme erkennt, muss er mit einer DC-Fehlerstrommessung kombiniert werden.

Anschluss von DC-Fehlerstrommodulen an die AC-Ladesteuerung

DC-Fehlerstrom-Überwachungsmodule können direkt an die AC-Ladesteuerung angeschlossen und konfiguriert werden. Dabei werden die Leitungen des Ladekabels zum Messen durch die Ringspule des Überwachungsmoduls geführt. Durch die fliegende Verkabelung kann dieses Sicherheits-Feature einfach implementiert werden.

Integration der Temperaturmessung

Eine Temperaturmessung an den Leistungskontakten ist beim AC-Laden zwar nicht normativ vorgeschrieben. Sie kann aber sinnvoll sein, um Überhitzungen während des Ladeprozesses frühzeitig zu erkennen und somit die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen. Überhitzungen können beispielsweise durch erhöhte Umgebungstemperaturen, intensive Sonneneinstrahlung, eine Verschmutzung der Leistungskontakte oder eine hohe Beanspruchung der Ladetechnik entstehen.

In manchen AC-Ladekabeln und AC-Ladedosen ist die Temperatursensorik bereits integriert, meist in Form einer Kette aus PTC-Sensoren. Bei AC-Ladedosen kann sie bei Bedarf auch nachgerüstet werden. Die Leitungen der Sensoren werden an einen Eingang der AC-Ladesteuerung angeschlossen, sodass der zusätzliche Installationsaufwand gering ausfällt.

DC-Laden sicher und präzise steuern: Energiezähler, Isolationsüberwachung und Temperaturmessung

Grundsätzlich übernimmt die DC-Ladesteuerung dieselben Funktionen wie die AC-Steuerung, ist jedoch auf DC-Ströme ausgelegt. Dabei kommuniziert sie aktiv mit der Leistungselektronik, um Elektrofahrzeuge schnell, sicher und effizient zu Laden.

Über ihre CAN-Bus-Schnittstelle gibt die DC-Ladesteuerung der Leistungselektronik wichtige Ladeparameter wie Strom und Spannung vor. Des Weiteren erhält sie Temperaturwerte oder Störungsmeldungen von der Leistungselektronik, um den Ladeprozess entsprechend anzupassen.

DC-Energiemessung für exakte Abrechnung und Lastmanagement

Beim Schnellladen werden sowohl zum Lastmanagement als auch zur Abrechnung verschiedene Informationen benötigt. Theoretisch wäre eine AC-seitige Energiemessung denkbar. Aufgrund von Verlustleistungen in der AC-DC-Wandlung würden jedoch in der Abrechnung verfälschte DC-Werte zugrunde liegen. Daher schreiben regionale Normen und Gesetze häufig einen DC-seitigen Energiezähler pro Ladepunkt vor, um eine präzise Messung zu gewährleisten. Zudem gelten in manchen Ländern dieselben Anforderungen hinsichtlich MID und Eichrecht wie beim AC-Laden.

Isolationsüberwachung zur frühzeitigen Fehlererkennung

Die Isolationsüberwachung ist ein Sicherheits-Feature in DC-Ladestationen, das in vielen Ländern normativ vorgeschrieben ist. Der Isolationswächter (oder auch kurz: Iso-Wächter) erkennt Verschlechterungen des Isolationsniveaus frühzeitig und meldet diese an die Ladesteuerung, sodass im Fehlerfall die Stromzufuhr sicher unterbrochen werden kann, um Folgeschäden für Nutzer, Fahrzeug und Ladestation zu vermeiden.

Temperaturmessung bei hohen DC-Strömen zur Sicherheit

Beim DC-Laden ist eine Temperaturmessung an den Leistungskontakten des DC-Ladekabels normativ vorgeschrieben und daher immer fest integriert, um bei den üblicherweise hohen DC-Strömen von mehreren hundert Ampere die Temperaturentwicklung auf der gesamten Strecke bis zum Fahrzeug zu überwachen und die die Sicherheit zu gewährleisten. Je nach Ausstattung der Ladesäule wird beim Erreichen der Grenztemperatur der Ladevorgang entweder gestoppt, der Ladestrom reduziert (Derating) oder die Kühlleistung für das Ladekabel erhöht.

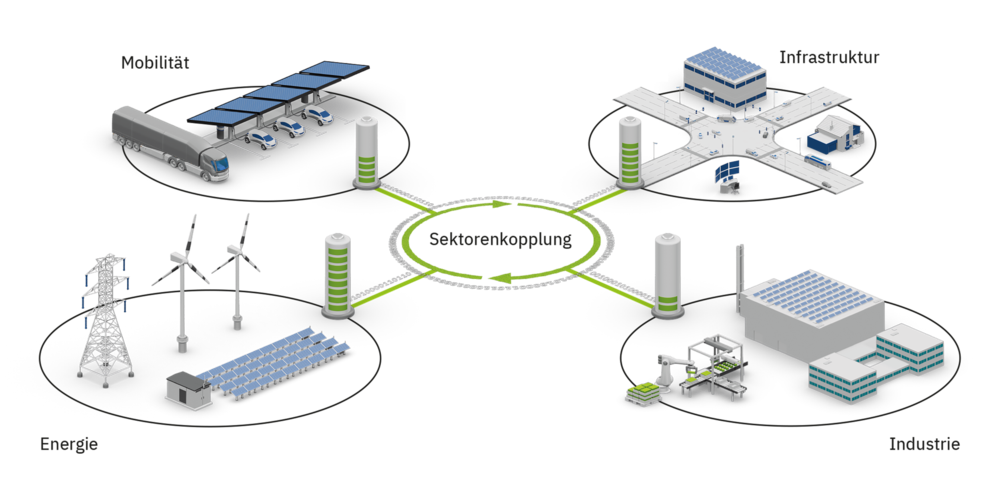

Sektorenkopplung in Ladeinfrastruktur: Energie intelligent vernetzen

Ein wichtiger Aspekt der Ladeinfrastruktur ist die Sektorenkopplung. Sie beschreit die intelligente Vernetzung zwischen Gebäuden, Ladeinfrastruktur-Betreibern, Energieerzeugern und -netzen sowie Ladestationen und Elektrofahrzeugen. Die Sektorenkopplung ist die Voraussetzung für eine optimale Energienutzung und CO2-neutrale Mobilität in der All Electric Society. Eine Welt, in der Energie aus erneuerbaren Quellen effizient und bezahlbar genutzt wird.

Die Ladesteuerung spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie verschiedene Kommunikationsprotokolle unterstützen muss, um die Integration in komplexe Energiesysteme zu ermöglichen. Die Sektorenkopplung bietet enorme Potenziale zur Effizienzsteigerung und CO2-Reduktion.

Fazit: AC- und DC-Ladevorgänge intelligent steuern

Die optimale Steuerung des Ladevorgangs ist essenziell für die Effizienz und Sicherheit der Ladeinfrastruktur. Sowohl AC- als auch DC-Ladesteuerungen bieten umfangreiche Funktionen und Sicherheitsfeatures, die den Ladevorgang optimal steuern und überwachen. Die Integration von Lastmanagement und Sektorenkopplung trägt zusätzlich zur effizienten Energienutzung und CO2-neutralen Mobilität bei.

Video-Tutorial: Wie steuere ich den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen optimal?

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Warum ist die Steuerung des Ladevorgangs bei Elektrofahrzeugen so wichtig?

Die intelligente Steuerung des Ladevorgangs sorgt für eine effiziente Nutzung der Ladeinfrastruktur und verhindert Lastspitzen im Stromnetz. Dadurch können Betreiber Kosten senken und die Netzstabilität erhöhen. Für E-Autofahrer bedeutet das: kürzere Ladezeiten und eine nachhaltige Energieversorgung.

Welche Vorteile bietet ein Lastmanagement-System für Ladeinfrastruktur?

Ein Lastmanagement-System verteilt die verfügbare Energie optimal auf alle angeschlossenen Fahrzeuge. So wird Überlastung vermieden, die Betriebskosten sinken und die Ladepunkte können auch bei hoher Nachfrage zuverlässig genutzt werden. Besonders für Flottenbetreiber ist dies entscheidend, um alle Fahrzeuge rechtzeitig einsatzbereit zu haben.

Wie funktioniert die dynamische Steuerung des Ladevorgangs?

Die Kommunikation über Standards wie ISO 15118 ermöglicht eine intelligente Abstimmung zwischen Fahrzeug und Ladepunkt. Dadurch können Funktionen wie Plug & Charge oder die automatische Anpassung der Ladeleistung umgesetzt werden – für mehr Komfort und Sicherheit beim Laden.

Welche Rolle spielt die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladepunkt?

Die Kommunikation über Standards wie ISO 15118 ermöglicht eine intelligente Abstimmung zwischen Fahrzeug und Ladepunkt. Dadurch können Funktionen wie Plug & Charge oder die automatische Anpassung der Ladeleistung umgesetzt werden – für mehr Komfort und Sicherheit beim Laden.

Wie können Unternehmen ihre Ladeinfrastruktur zukunftssicher gestalten?

Unternehmen sollten auf skalierbare Systeme setzen, die Lastmanagement, dynamische Steuerung und Schnittstellen für Energiemanagement integrieren. So bleibt die Ladeinfrastruktur flexibel und kann mit steigender Anzahl an Elektrofahrzeugen problemlos erweitert werden.

Jetzt passende Produkte entdecken

Hier finden Sie eine Auswahl relevanter Produkte – basierend auf den Themen und Empfehlungen aus unserem Blogbeitrag.